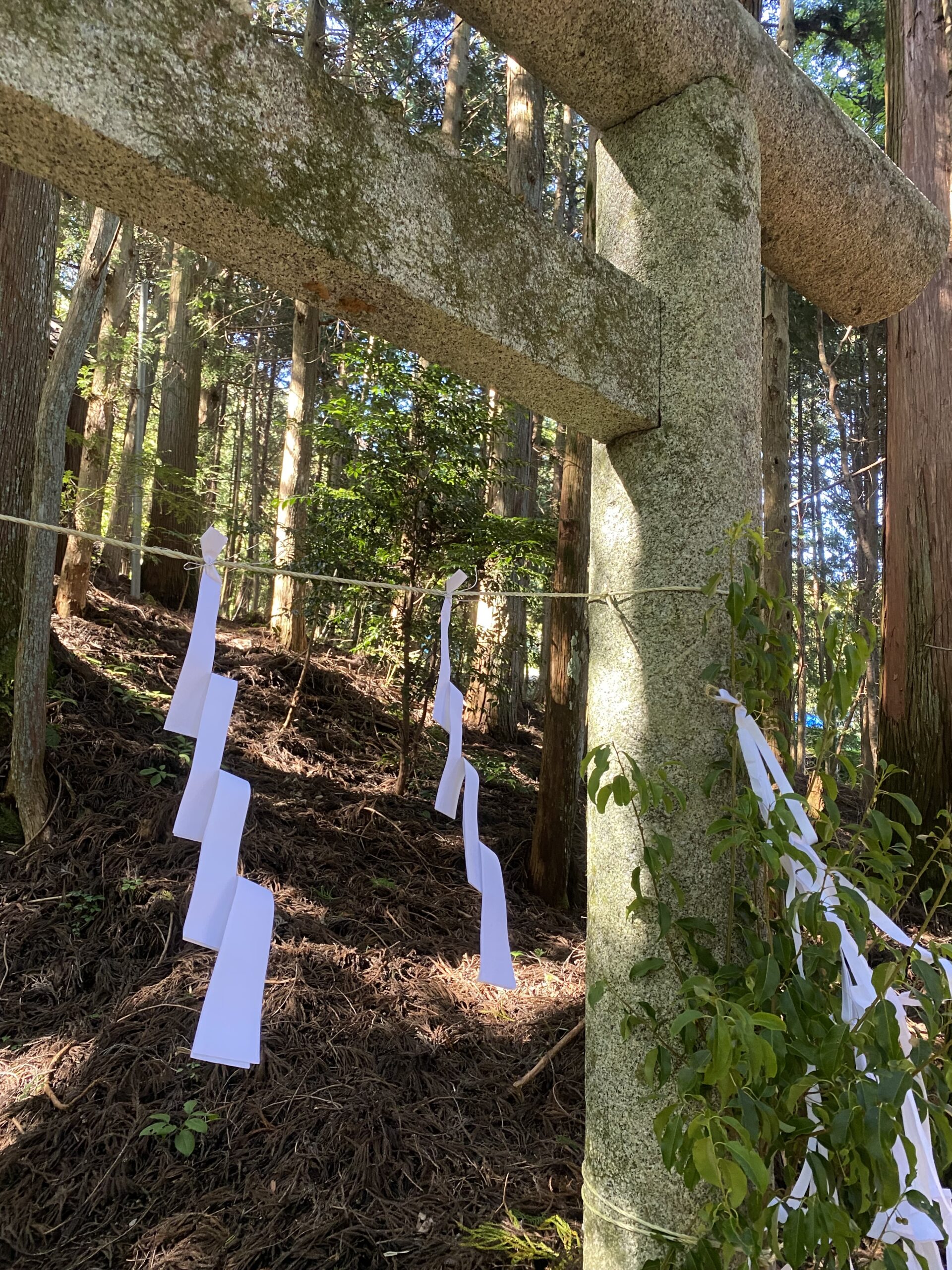

大平神社の歴史

武田信豊(タケダノブトヨ)

戦国武将で甲斐武田氏の親族。武田信繁の次男であり武田信玄の甥で武田勝頼の従弟に当たります。

山伏のおんりょうまつる頭権

天正10年(1582)の頃、甲斐天目山の戦い(甲斐の戦国大名武田氏が滅亡した合戦)の敗戦者が山伏姿で神坂峠を越えようとしていました。道に迷ったため園原に近い殿島辺りで、草刈りをしていた村人の熊谷弁治という者に道をたずねました。言葉遣いをめぐって二人は言い争いになり、決闘の末、弁治は山伏を討ち殺し谷間に埋めてしまいました。

しかし、後にその山伏が武田の一族であり、熊谷家の遠縁である事を知り、死を悔やみ遺体を掘り起こして氏神様として祀ったことがはじまりである、とされています。

また一説として、智里村誌には「“私は熊谷弁治に殺された武田の遺臣である。殺され埋められた遺体は、木の根が絡まり私の霊魂は鎮まることが出来ない。私の遺骨を神として祭れば病は治るであろう。“と告げた。そこで遺体を見つけ出し祭ったところ、数多くの患者が病から立ち直ったと言う。」と記載されています。

そしてその後、この祠を大平神社と称し、熊谷家の氏神として祀ることとなりました。

大平神社は、頭蓋骨を御神体として祭祀することから俗に『頭権現』といわれ、頭部の病気に霊験があるとされています。この地域では親しみを込めて権現様と呼ばれています。

1974年に誕生した「阿智村かるた」に『頭権現』として“や”の札に読まれています。